La diciannovenne indonesiana Evy Poetiray si recò nei Paesi Bassi nel 1937 per studiare. Tre anni dopo, i Paesi Bassi furono occupati dalla Germania nazista. Evy si oppose al regime nazista. Da giovane, aiutò i nascosti e distribuì giornali della resistenza.

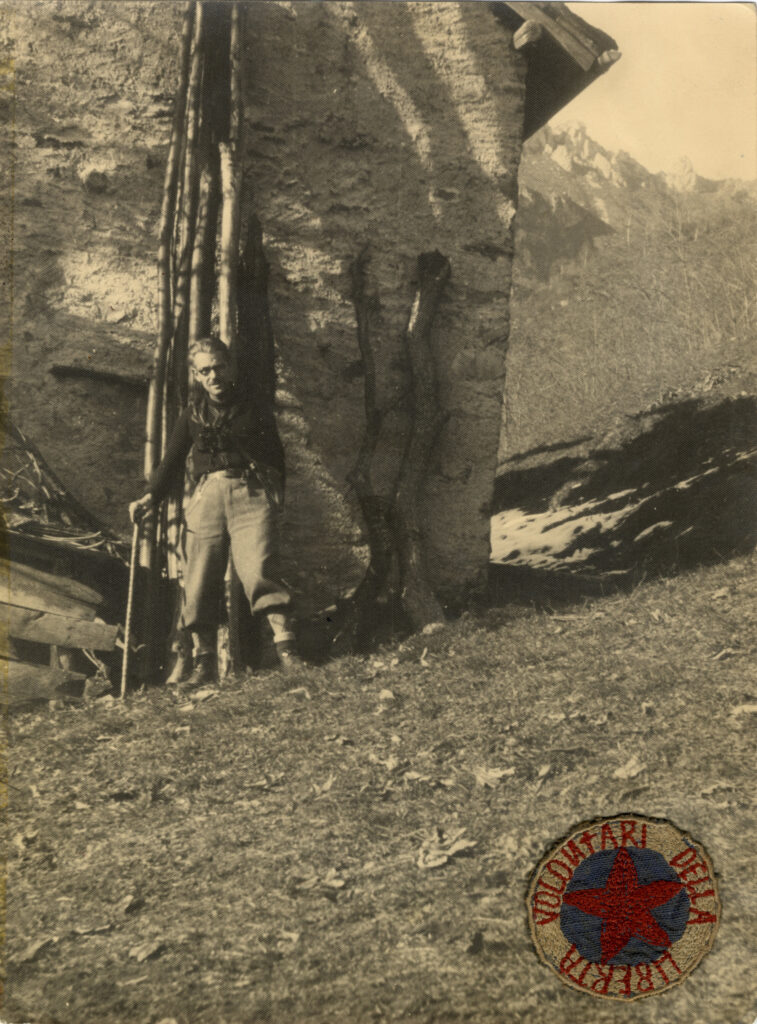

L’Indonesia, allora chiamata Indie Orientali Olandesi, era una colonia dei Paesi Bassi. Nel 1940 vivevano in Olanda tra gli 800 e i 1.000 indonesiani. Come molti studenti e studentesse indonesiani nel paese, Evy Poetiray era membro dell’associazione studentesca Perhimpoenan Indonesia (PI). I membri della PI erano a favore dell’indipendenza indonesiana e si opponevano al dominio coloniale olandese. Ma erano anche contrari al regime nazista e razzista. Dopo l’invasione dell‘esercito tedesco, i membri del PI dovettero decidere se combattere dalla parte del loro oppressore coloniale. Alla fine, il consiglio direttivo invitò i membri a resistere all’occupazione.

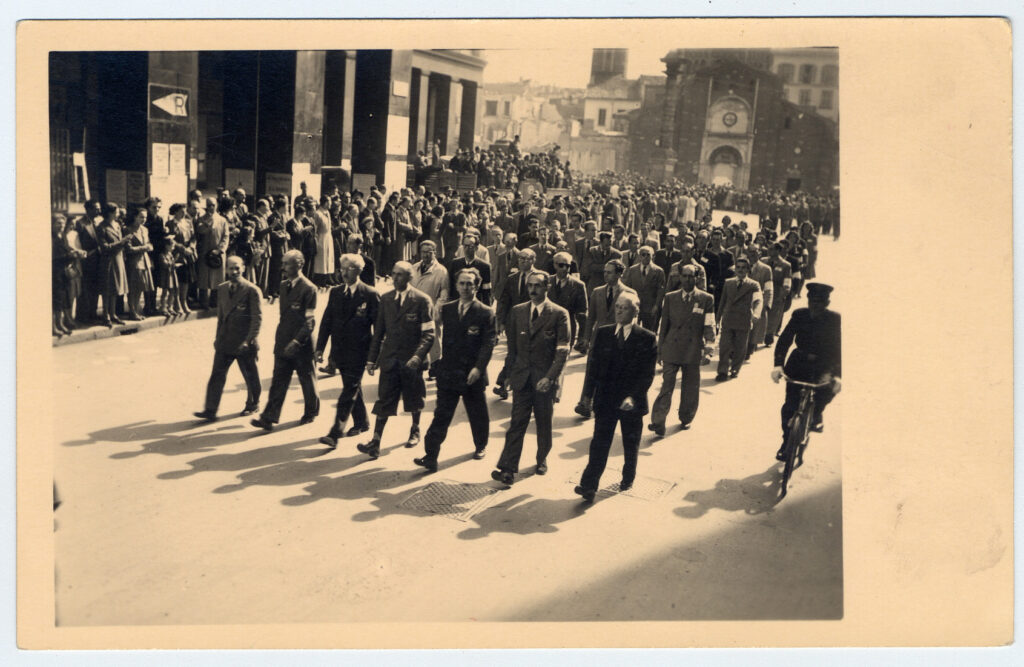

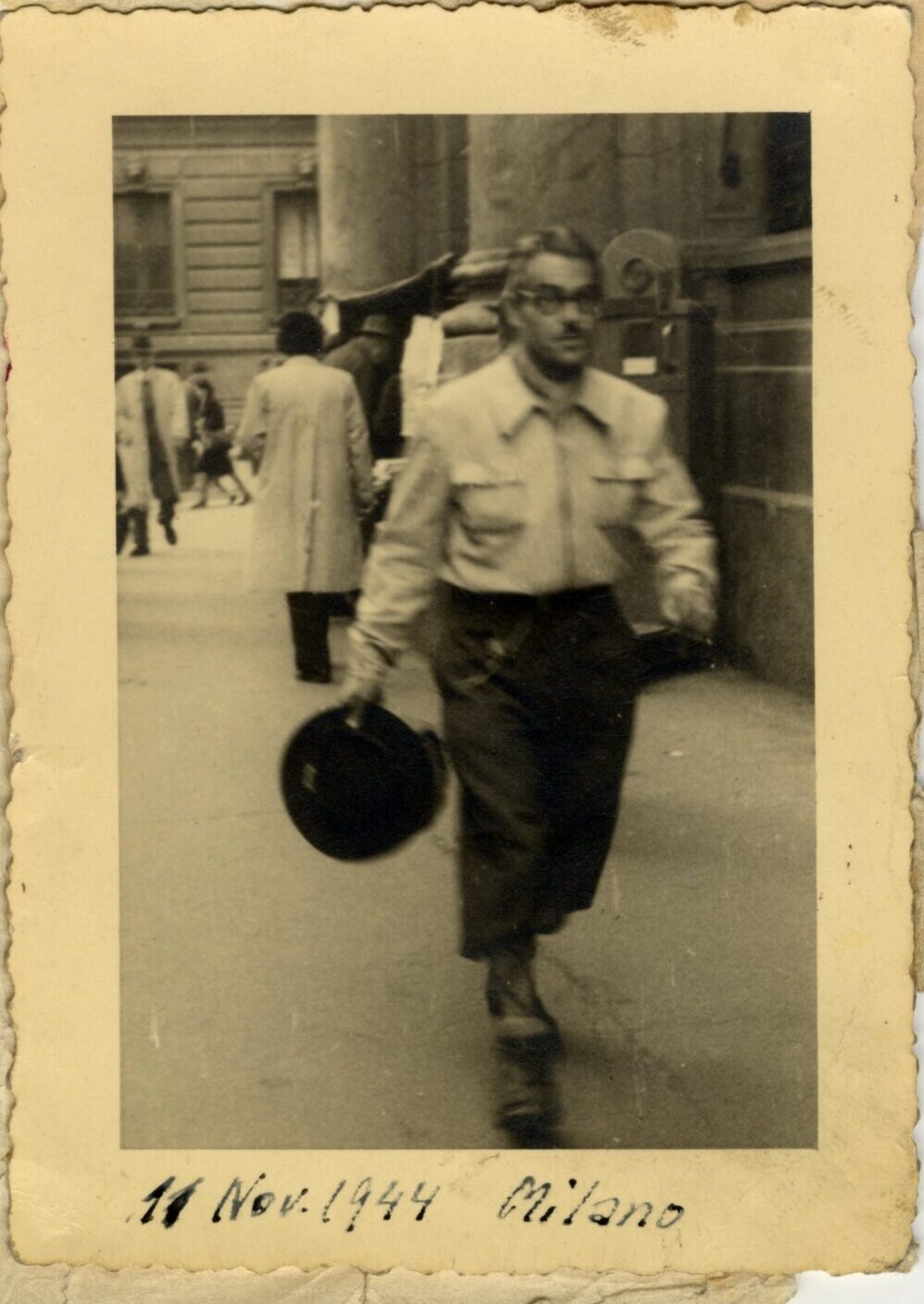

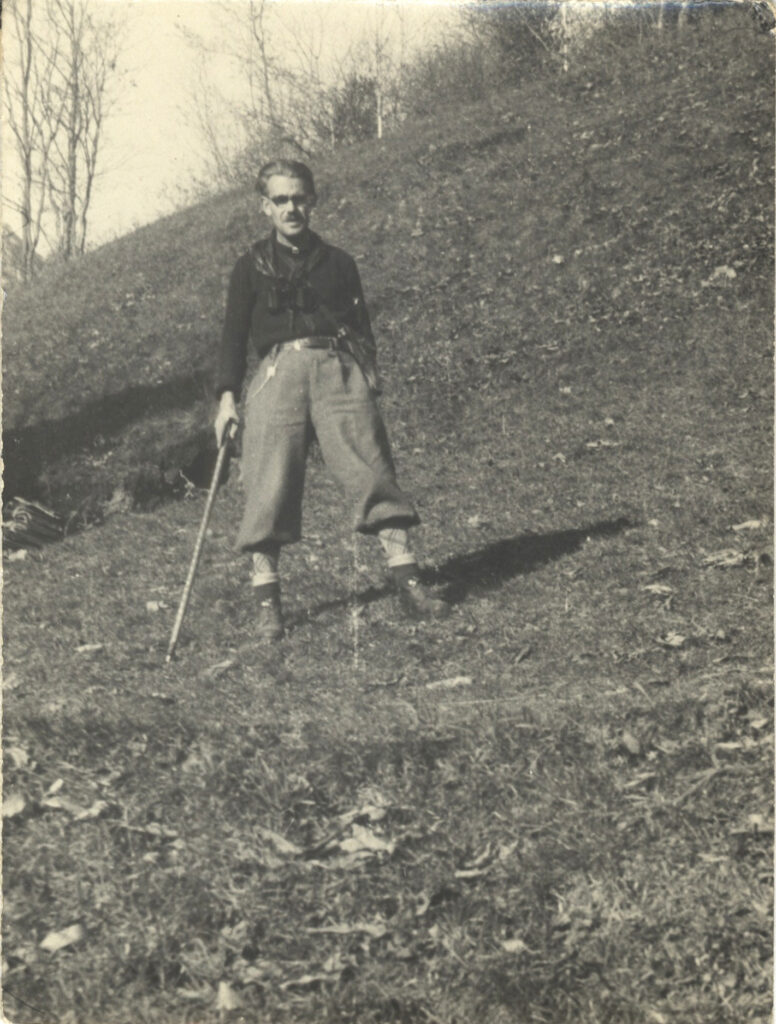

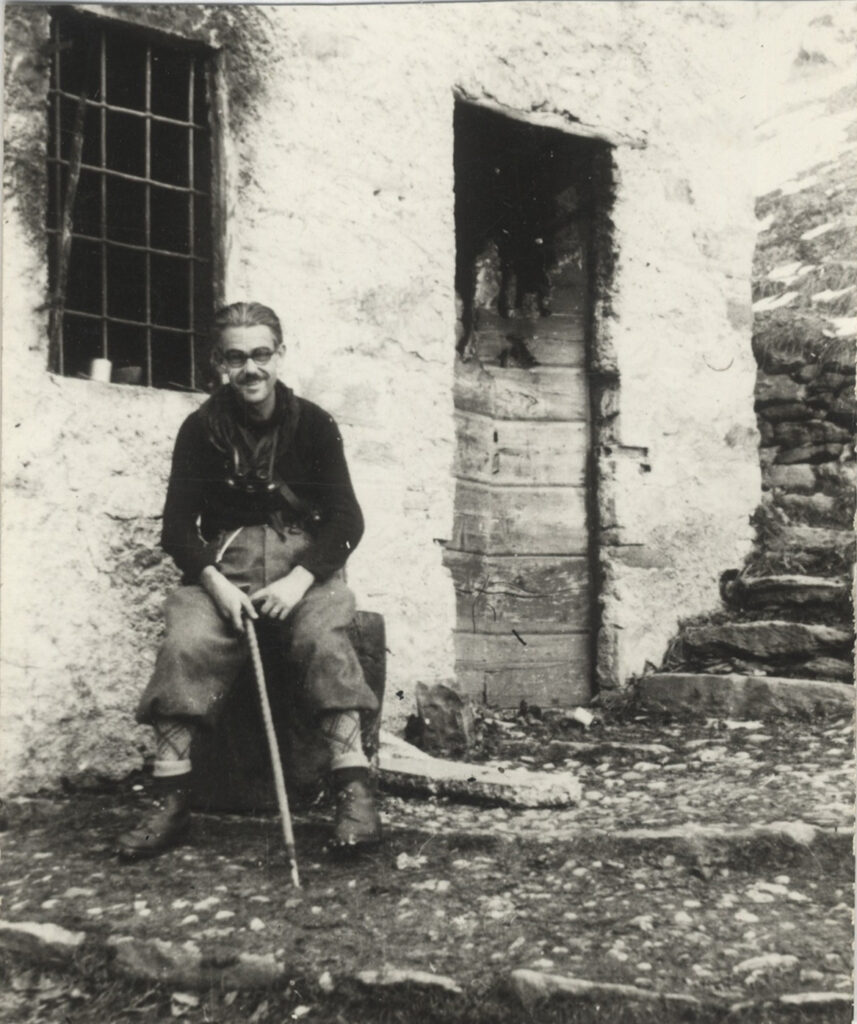

Il PI fu vietato dagli occupanti, ma i membri continuarono a lavorare insieme nella resistenza. Come Evy ricorda: “Era ben organizzata. Su cinque persone, solo una era in contatto con la leadership di Perhimpunan Indonesia. Ci incontravamo ogni settimana”. Evy nascondeva le persone in casa sua e iniziò a distribuire i giornali della resistenza. “Distribuire quelle riviste era molto pericoloso, ma ero giovane e avevo il coraggio di farlo”. Evy lavorò a stretto contatto con i membri olandesi della resistenza. “Gli indonesiani facevano costantemente appello alla coscienza degli olandesi. Poiché erano loro stessi ad essere oppressi, capirono la lotta degli indonesiani. E pubblicarono articoli sull’indipendenza dell’Indonesia”.

Le persone di colore erano considerate inferiori dai nazisti, ma non venivano perseguitate attivamente. Come giovane donna di colore, Evy non era facilmente sospettabile. Non si mise mai nei guai a causa della sua attività di resistenza.

Dopo la liberazione dei Paesi Bassi, Evy si dedicò all’indipendenza dell’Indonesia. Rimase molto delusa quando i Paesi Bassi non riconobbero l’indipendenza dell’Indonesia dopo la Seconda guerra mondiale e iniziarono una guerra per riprendere il controllo della colonia. Dopo quattro anni di guerra e sotto la pressione internazionale, i Paesi Bassi riconobbero l’indipendenza dell’Indonesia nel 1949.