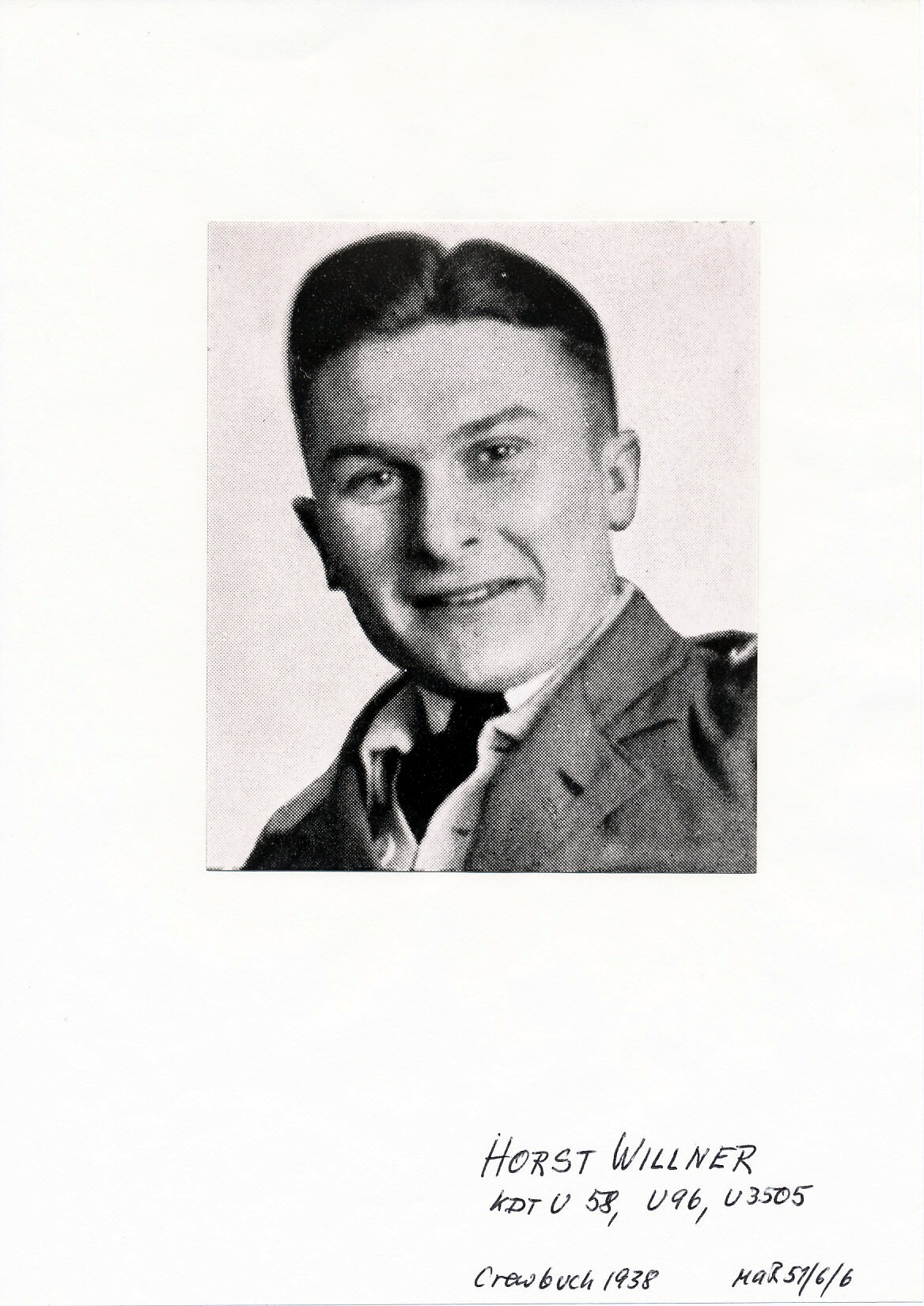

Horst Willner war ein deutscher U-Boot-Kommandant. Zwischen Januar und Mai 1945 beteiligte er sich an einer breit angelegten maritimen Evakuierung und brachte seine Familie und eine Vielzahl von Zivilisten mit seinem U-Boot in Sicherheit.

Horst Willner wurde 1919 in Dresden geboren. Er trat 1938 der deutschen Kriegsmarine bei und befehligte den gesamten Zweiten Weltkrieg über verschiedene U-Boote. Im Oktober 1944 erhielt er das Kommando über ein U-Boot des Typs XXI mit der Kennung U-3505, eines der modernsten Kampf-U-Boote der deutschen Flotte.

Im Januar 1945 begann die Rote Armee eine breit angelegte Offensive mit dem Ziel Ostpreußen. Dies führte zu einem riesigem Flüchtlingsstrom, zu dem auch Willners Frau Ursula Menhardt und seine kürzlich geborene Tochter Barbara zählten. Ursula und ihre Tochter flohen nach Danzig, wo sie an Bord der Wilhelm Gustloff gingen, die zur Evakuierung der Region verwendet wurde. Kurz vor der Abreise des Schiffes holte Willner seine Familie an Bord seines U-3505. Dadurch rettete er das Leben seiner Familie, da die Wilhelm Gustloff von einem sowjetischen U-Boot versenkt wurde. Nur einige hunderte Passagiere überlebten dies.

Willners Entscheidung, seine Familie sowie vier Freundinnen der Besatzung zu evakuieren, stellte eine klare Zuwiderhandlung seiner Befehle dar, da Zivilisten an Bord deutscher U-Boote nicht erlaubt waren. Die blinden Passagiere mussten deshalb heimlich an Bord geschmuggelt werden. Ursula und die anderen Frauen verkleideten sich als Matrosen, ihre Tochter versteckte sie in einem Kopfkissenbezug, der wiederum in einem Seesack steckte. Das U-Boot U-3505 verließ Danzig im März 1945 und nahm Kurs auf die Hafenstadt Hel. Dort holte Willner 50 Jungen der Hitlerjugend im Alter zwischen 12 und 16 Jahren an Bord. Die Besatzung und sämtliche Passagiere erreichten schließlich den sicheren Hafen von Travemünde.

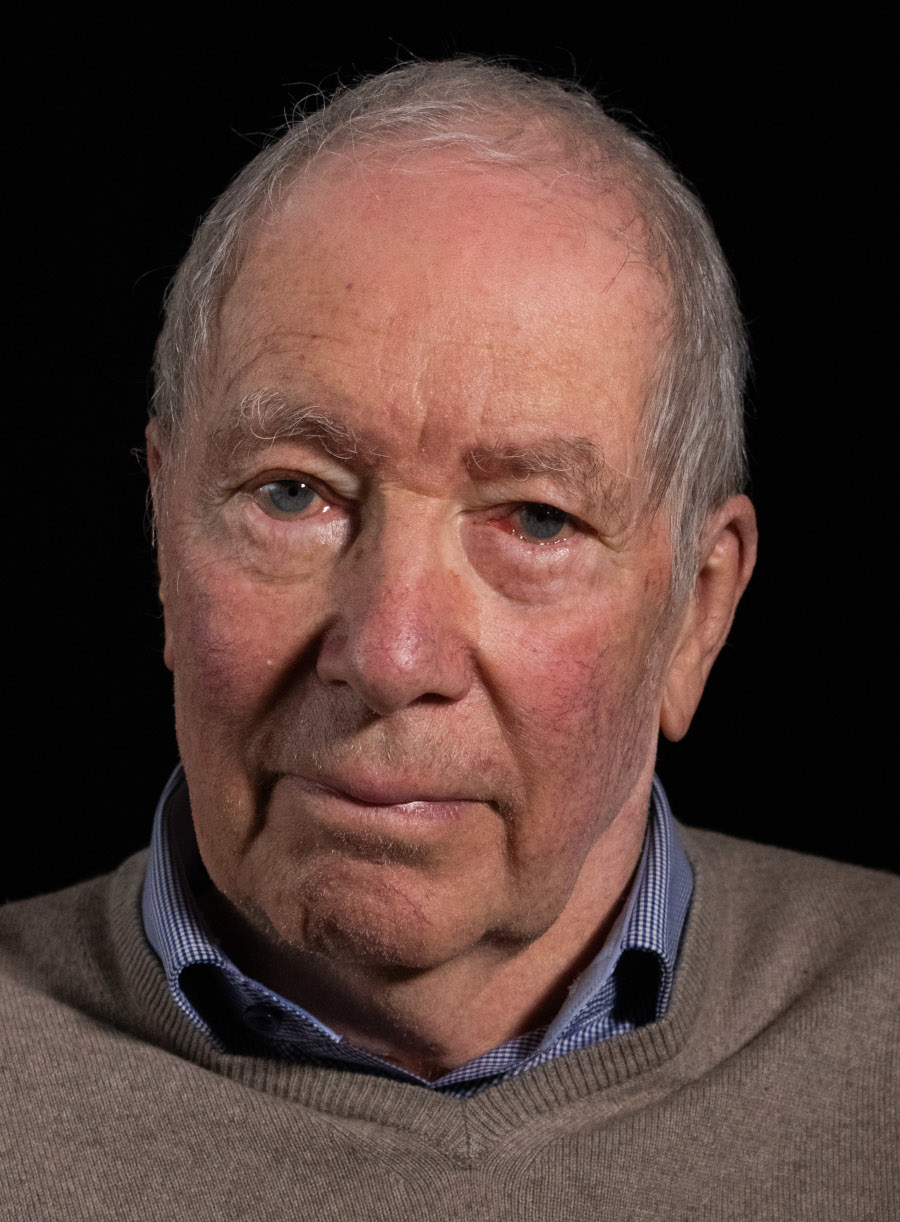

Willner erhielt den Befehl, mit dem U-3505 nach Kiel zu reisen und auf weitere Befehle zu warten. Sein U-Boot wurde dort während eines amerikanischen Luftangriffs im April 1945 zerstört. Willner überlebte diese Ereignisse. Nach Kriegsende arbeitete er für eine deutsche Reederei. Er starb 1999 in Bremen.