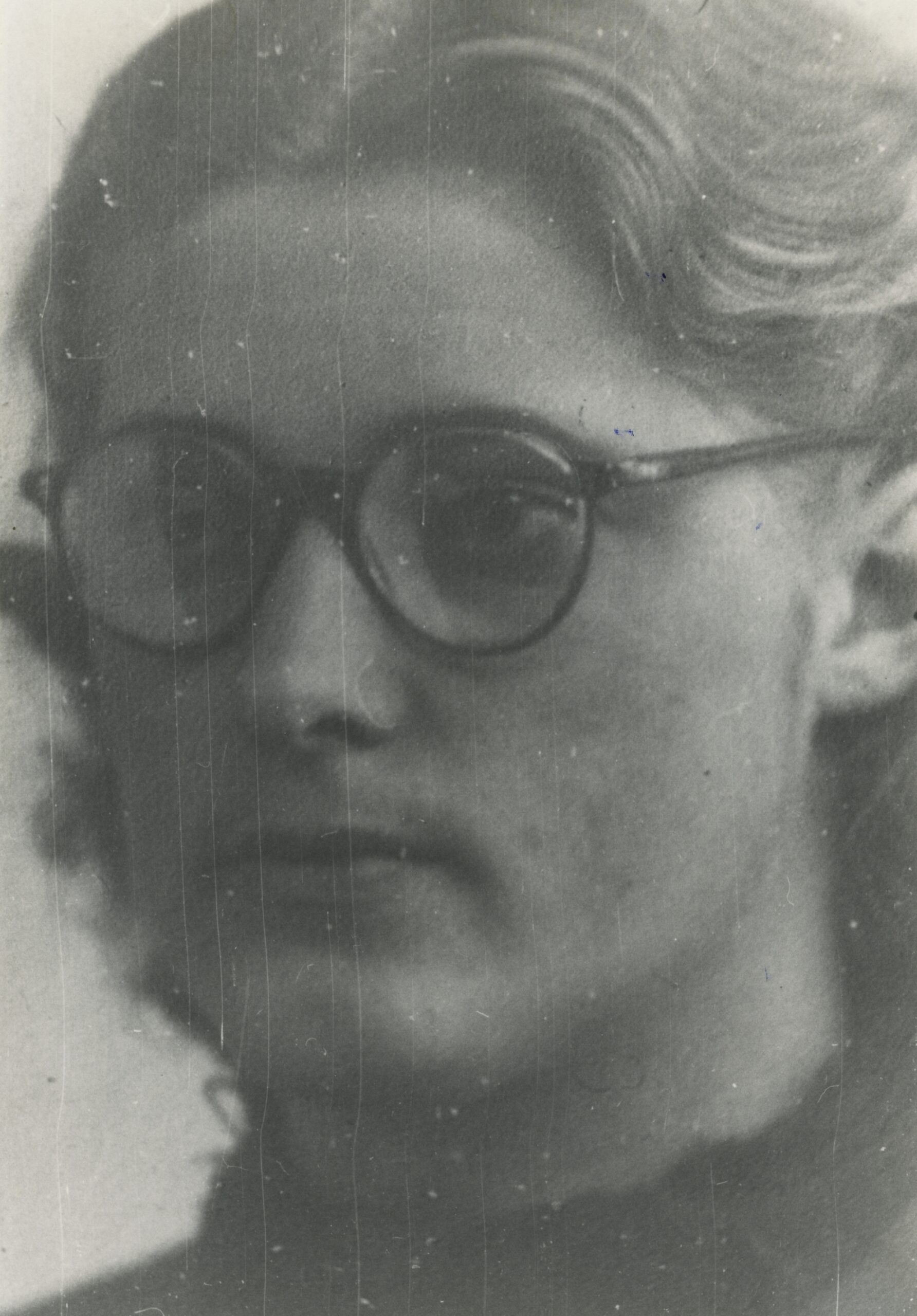

Wegen „verbotenen Umgangs mit deutschen Frauen“ wies die Gestapo Adam Szczerkowski 1941 in das Konzentrationslager Buchenwald ein. Die SS ermordete ihn bei einer öffentlichen Hinrichtung.

Adam Szczerkowski stammte aus Działoszyn in Polen. Kurz vor Kriegsbeginn war er mit seiner Familie aus Frankreich, wo er eine Zeit lang als Bergarbeiter gearbeitet hatte, in seine polnische Heimat zurückgekehrt. Als Soldat kämpfte er in der polnischen Armee. Er geriet in Gefangenschaft und kam in ein Kriegsgefangenenlager in Deutschland. Nach kurzer Zeit wurde er entlassen, musste jedoch in Deutschland bleiben. Als polnischer Zwangsarbeiter wurde er einem deutschen Bauern zugeteilt. Seit 1940 lebte er auf dessen Bauernhof in der Kleinstadt Hohenleuben in Thüringen.

Dort lebten, wie in zahlreichen deutschen Städten und Dörfern, noch weitere polnische Zwangsarbeitende. Einige von ihnen, darunter auch Adam Szczerkowski, trafen sich in ihrer Freizeit mit deutschen Frauen. Kontakte wie diese waren strikt verboten. Die Bevölkerung von Hohenleuben tolerierte sie jedoch zunächst. Doch im Juli 1941 wurde die Gruppe schließlich wegen „verbotenen Umgangs“ bei der Gestapo angezeigt. Die Frauen wurden öffentlich gedemütigt: Auf einem Leiterwagen mit der Aufschrift „Verräterin am deutschen Blut“ zog man sie durch die Stadt. Bevor die Gestapo sie verhaftete, schnitten örtliche NSDAP-Funktionäre den Frauen unter den Augen zahlreicher Schaulustiger auf dem Marktplatz die Haare ab. Adam Szczerkowski und die anderen Männer wies die Gestapo in das Konzentrationslager Buchenwald ein. Zehn Monate musste er dort im Steinbruch körperliche Schwerstarbeit leisten.

Am 11. Mai 1942 brachte die SS ihn und 18 weitere polnische Häftlinge in die kleine Ortschaft Poppenhausen. Zwei polnische Zwangsarbeiter hatten dort einen Polizisten tödlich verletzt und waren geflohen. Die Gestapo nahm dies zum Anlass, vor Ort ein blutiges Exempel zu statuieren. Um die in der Region eingesetzten polnischen Zwangsarbeitenden abzuschrecken, erhängte sie an diesem Tag nicht nur einen der Täter, sondern zusätzlich 19 unbeteiligte polnische Häftlinge aus dem Konzentrationslager Buchenwald. Die Hinrichtung glich einem Spektakel. Neben Parteifunktionären strömten deutsche Männer und Frauen als Schaulustige zum Ort der Hinrichtung. Ein anwesender Pfarrer notierte später in seine Pfarrchronik: „Ich eile! Frauen, die sich durch den Wald neugierig vorgedrängt hatten und zurückgewiesen worden waren, kommen uns entgegen: ‚Es hat schon begonnen‘, ‚Die ersten hängen schon‘, rufen sie uns roh und gefühllos zu […] Schon sehen wir die Menschenmenge, 500, 700 Mann! Auch einige Frauen und Mädchen.“

Adam Szczerkowski wurde nur 37 Jahre alt. Er hinterließ eine Frau und drei Töchter.

© The Szczerkowski family