Johan Snoek durante la guerra aiutava le persone a nascondersi. Durante la battaglia di Arnhem nel settembre 1944, lui e la sua famiglia furono costretti ad abbandonare la loro casa e a trasferirsi da alcune zie. Johan continuò la sua opera di resistenza e aiutò un generale britannico ad attraversare il fronte per tornare dalle sue truppe.

Johan aveva quasi 20 anni quando i Paesi Bassi furono occupati. Gradualmente, la sua famiglia diventò parte della resistenza.

Egli proveniva da una famiglia protestante riformata e vedeva la guerra come una battaglia tra il bene e il male. A proposito del suo lavoro di resistenza nel suo diario scrisse: “Perderesti il rispetto di te stesso se non lo facessi”. La sua famiglia ospitò e nascose un bambino ebreo nella propria casa e Johan stesso organizzò altri nascondigli. Durante la battaglia di Arnhem, la loro casa si trovò al centro della linea del fronte e, per questo motivo, l’intera famiglia dovette trasferirsi da alcune zie.

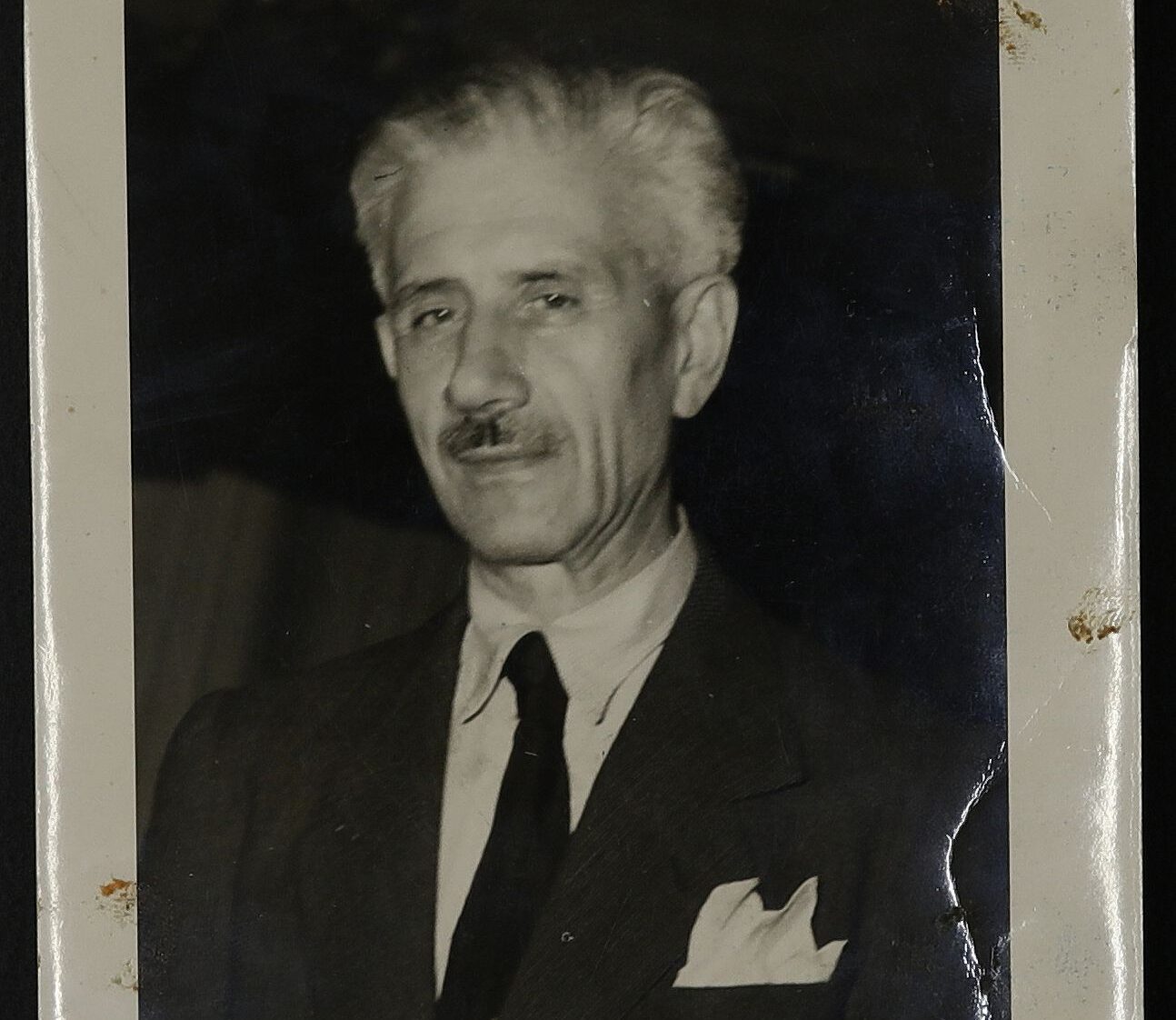

Il generale britannico John Hackett, gravemente ferito durante la battaglia di Arnhem, era rimasto intrappolato nella parte occupata dei Paesi Bassi e trovò nascondiglio da Johan e dalla sua famiglia. Non era una situazione facile, poiché non c‘era cibo a sufficienza e anche la famiglia Snoek era ospite in quella casa. Tuttavia, Hackett e la famiglia di Johan riuscirono ad andare d’accordo.

Dopo essersi ripreso dalle ferite, Hackett era desideroso di tornare dalle sue truppe. Nel gennaio 1945, Johan lo aiutò a raggiungere De Biesbosch, un’area naturale con molti ruscelli e paludi che offriva una via di fuga verso la parte liberata dei Paesi Bassi. Partirono in bicicletta, con Hackett che portava una spilla che indicava che fosse non udente in modo da nascondere la sua incapacità di parlare olandese nel caso in cui fosse stato fermato dalle truppe tedesche.

Dopo un viaggio di diversi giorni, due membri della resistenza riuscirono a portare Hackett nel territorio liberato con una canoa. Una settimana dopo, Johan sentì il messaggio in codice di Radio Orange: “L’oca grigia è partita”. Ciò significava che Hackett era riuscito a compiere la traversata!

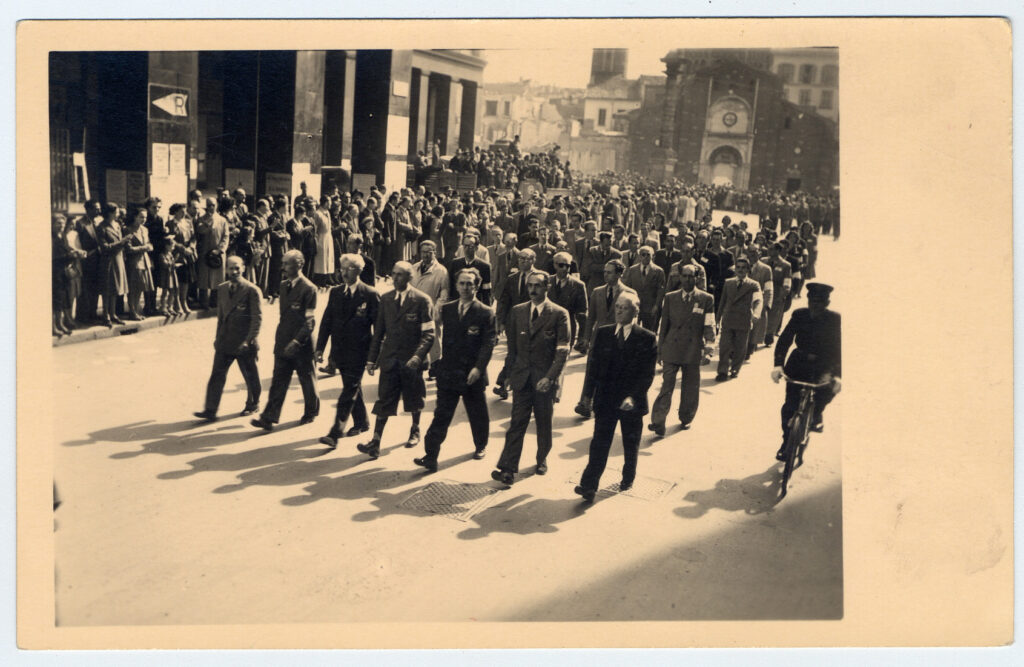

Dopo la sconfitta nella battaglia di Arnhem, circa 350 truppe alleate si nascosero nella zona, di cui almeno 145 furono riportate nelle linee amiche dalla resistenza olandese. Ci furono 374 “attraversamenti di Biesbosch”, la maggior parte dei quali coinvolse soldati alleati che cercavano di ricongiungersi alle loro unità nel territorio liberato. Rifornimenti e medicinali furono trasportati nella direzione opposta nei Paesi Bassi occupati.