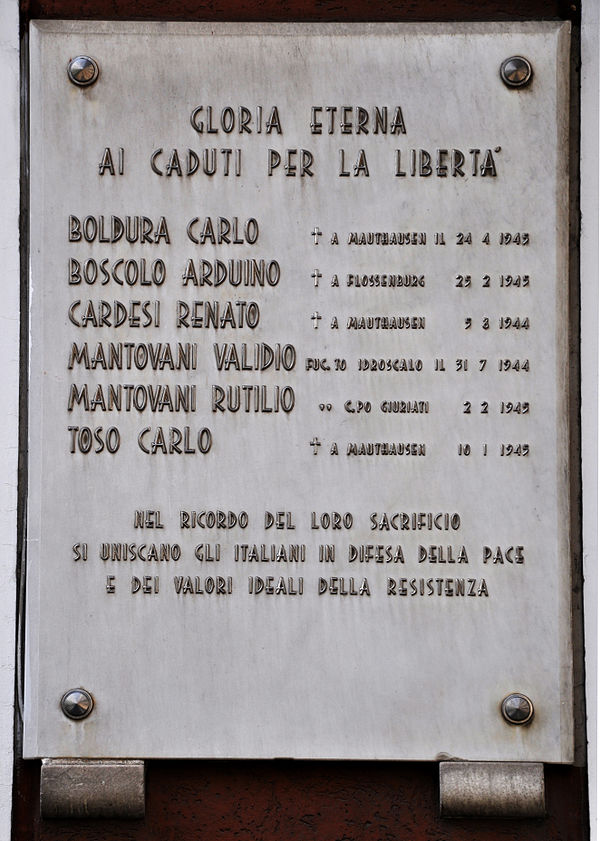

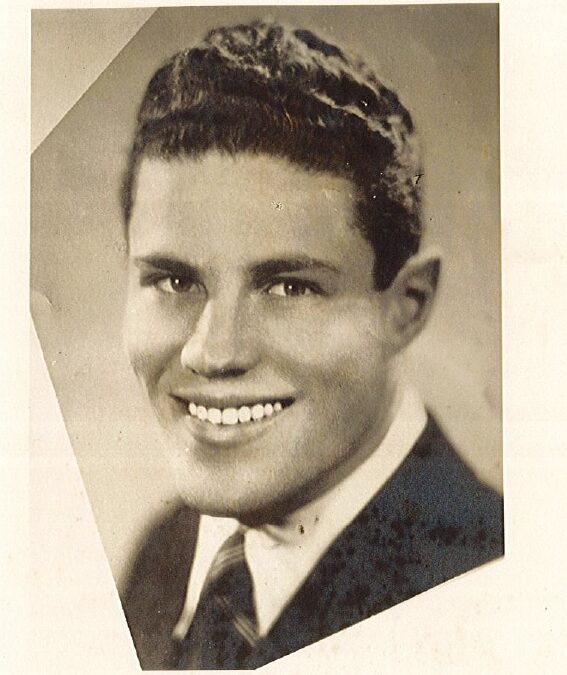

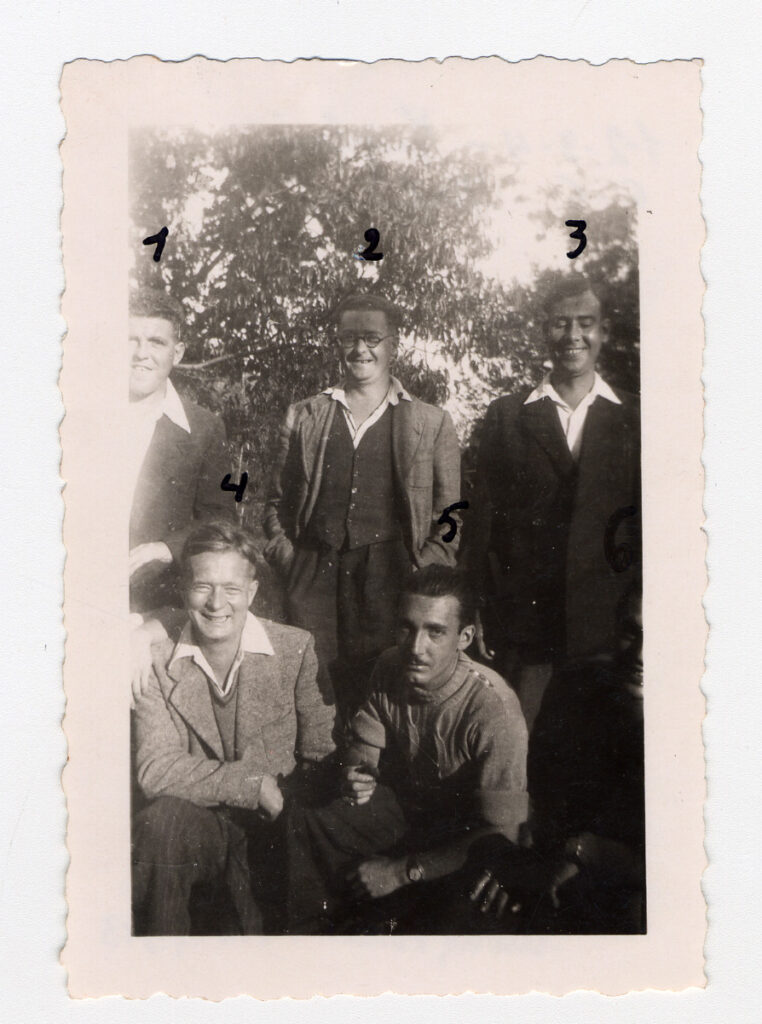

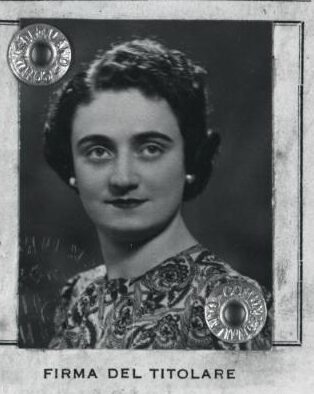

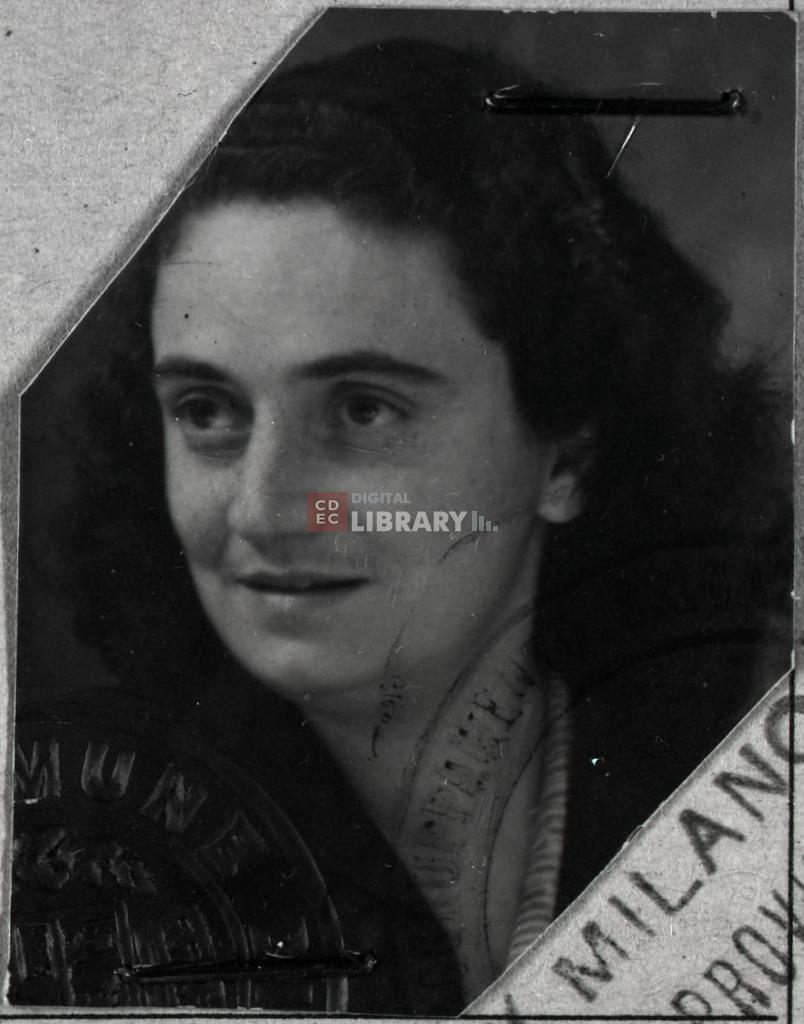

Validio Mantovani era un operaio e un membro dei Gruppi di Azione Patriottica di Milano (GAP). Fu giustiziato dai nazisti per il suo ruolo nella resistenza insieme ad altri cinque partigiani nel 1944.

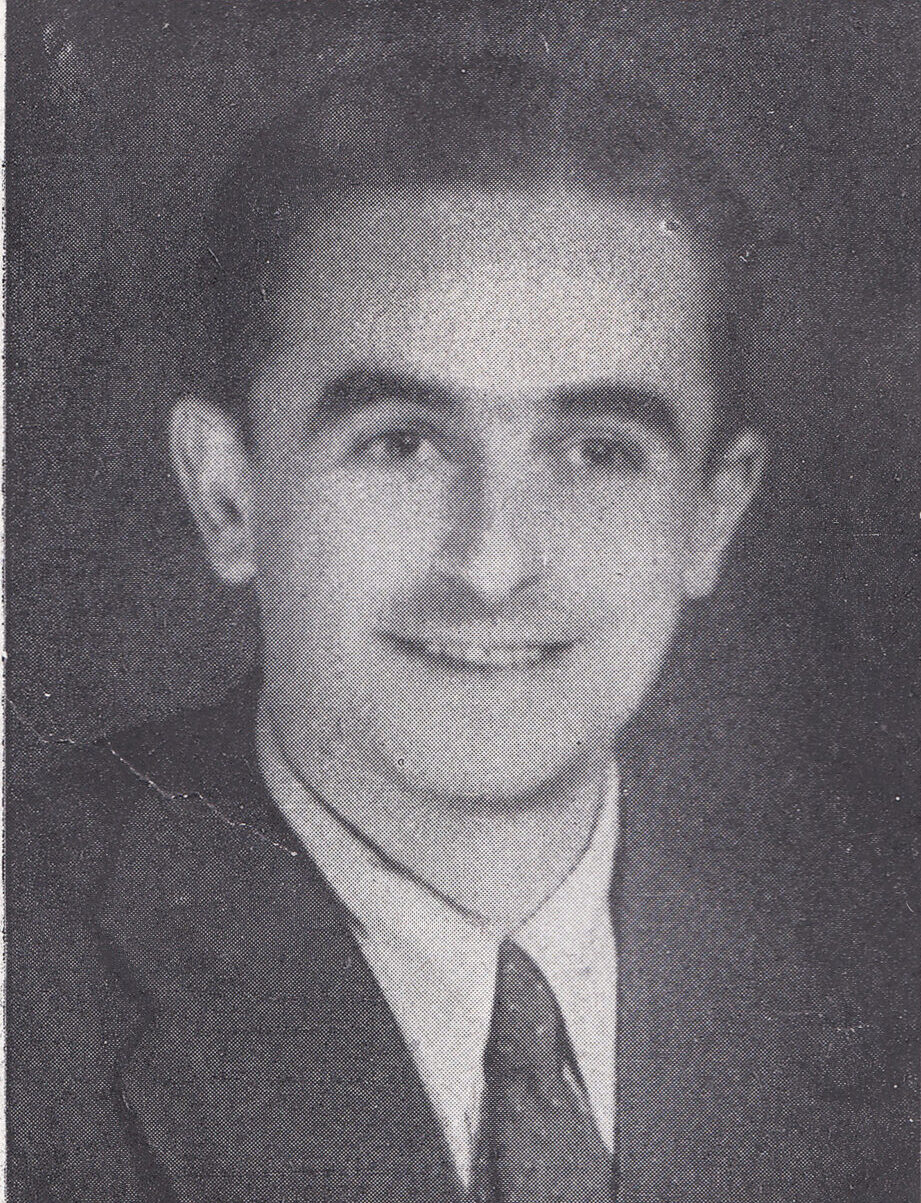

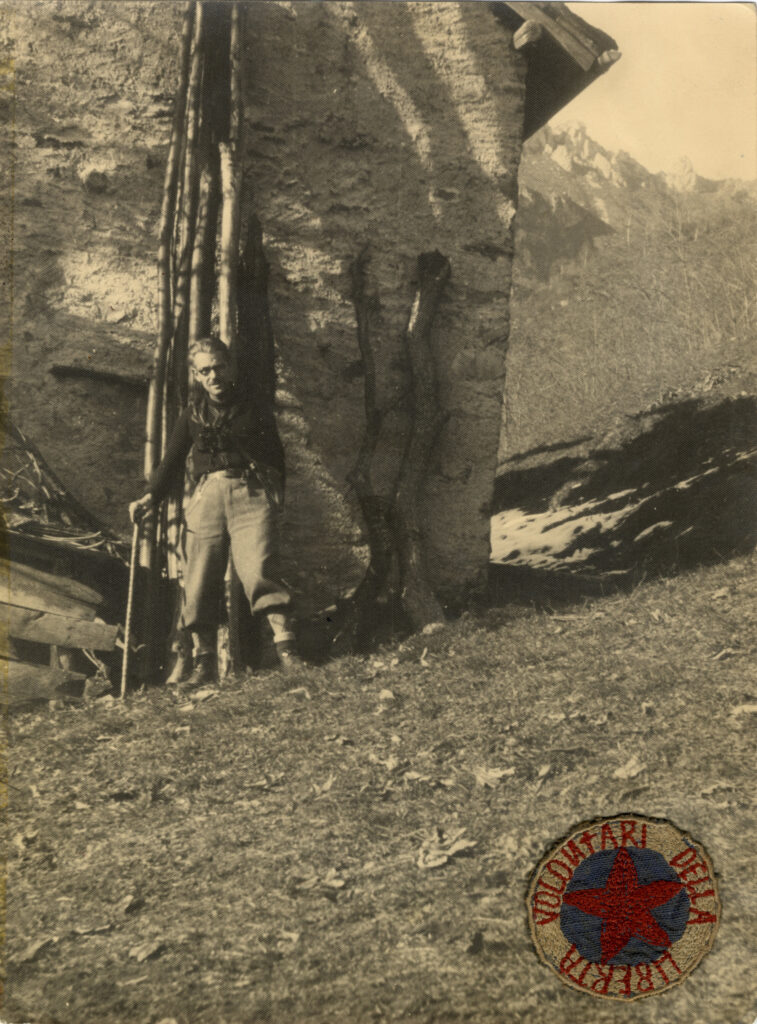

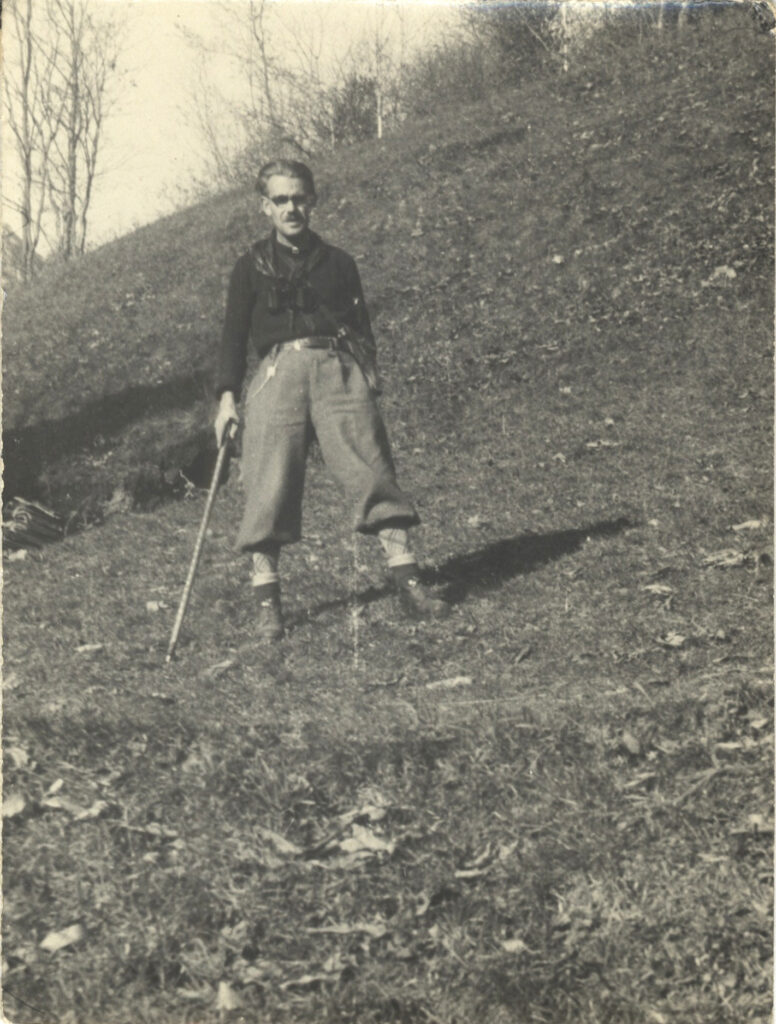

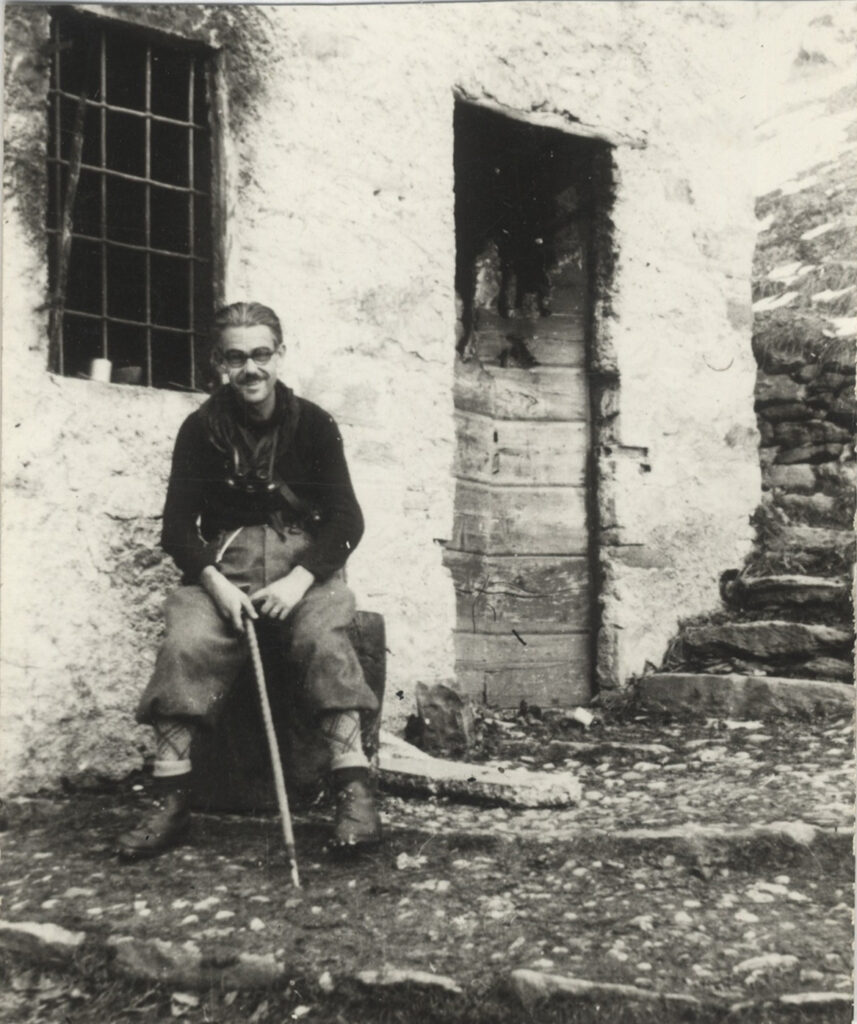

Validio Mantovani nacque ad Ariano Polesine, in Veneto, il 20 ottobre 1914 da una famiglia socialista che, dopo l’ascesa del movimento fascista, dovette affrontare intimidazioni e violenze. Nel 1924 la famiglia Mantovani si trasferì a Milano. Validio trovò lavoro nella fabbrica Pirelli Sapsa ed entrò in contatto con il partito comunista, popolare nelle regioni industriali dell’Italia settentrionale. Dopo l’occupazione tedesca dell’Italia settentrionale nel 1943, Validio divenne un importante membro dei Gruppi di Azione Patriottica (GAP). I GAP svolgevano compiti rischiosi, come attacchi a unità e quartieri generali nemici e assassinii di ufficiali tedeschi e della Repubblica Sociale Italiana, leader fascisti o spie.

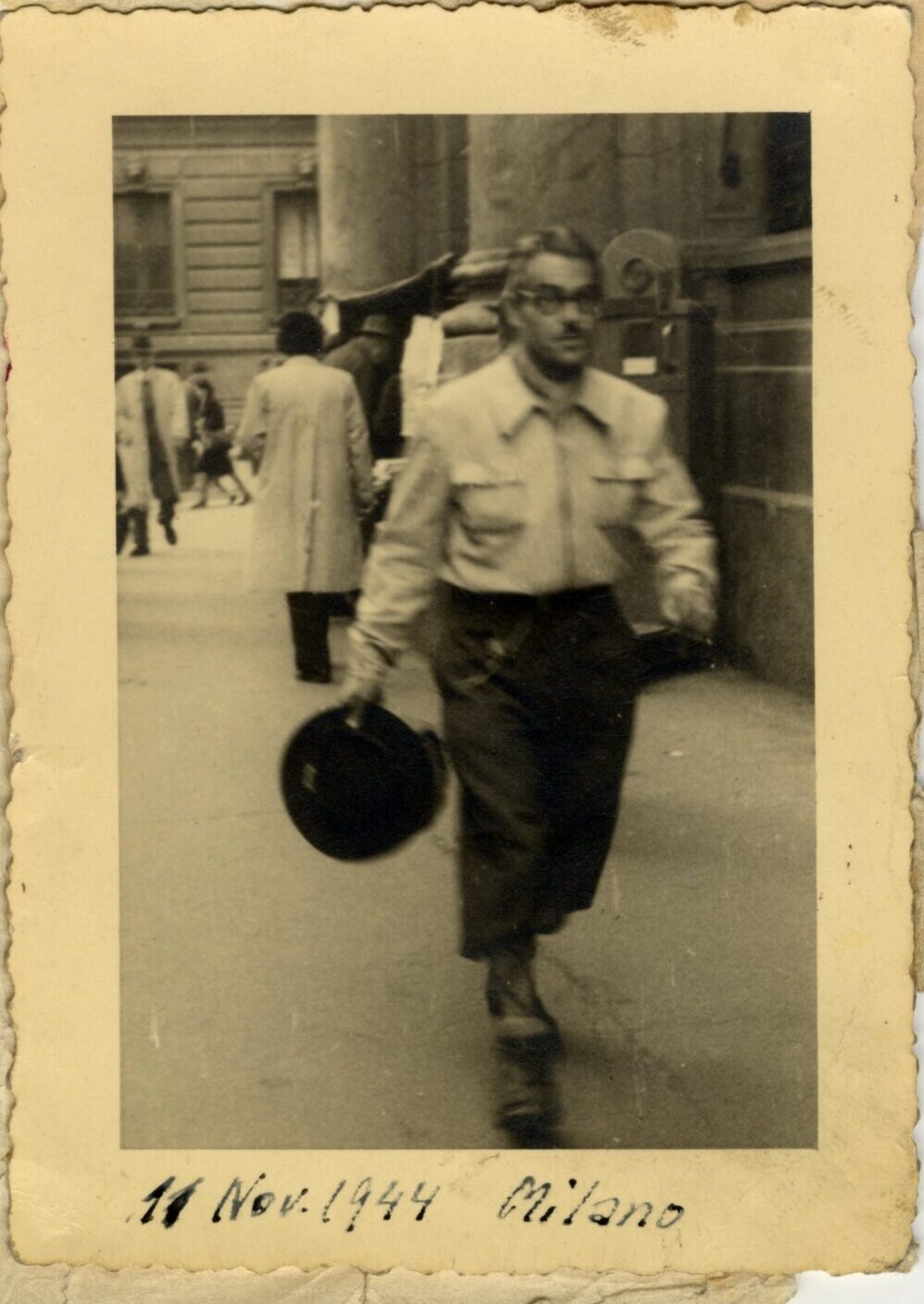

Una delle prime azioni a cui Validio prese parte fu un attentato fallito a Gino Gatti il 20 ottobre 1943. Gatti era un capitano della Guardia Nazionale Repubblicana e aveva fama di torturare i partigiani. Validio fu poi promosso al comando del Distaccamento Gramsci, un gruppo più piccolo all’interno dei GAP, e prese parte a numerose azioni a Milano, tra cui il tentativo di assassinio di Aldo Resega, un ufficiale fascista milanese, il 17 dicembre 1943. A causa delle sue azioni, Validio fu trasferito a Genova per ricoprire il ruolo di vicecomandante dei GAP locali.

Il 26 luglio 1944 Validio fu catturato per la sua presunta partecipazione a una serie di attentati a Genova. Venne inviato al carcere di San Vittore a Milano, dove era detenuto anche il padre, Rottilio, per il suo coinvolgimento nella resistenza. Il 31 luglio 1944, Validio, Rottilio e altri quattro partigiani, tra cui un ragazzo di 17 anni, furono giustiziati nei pressi di Milano. In totale, sette membri della famiglia Mantovani furono giustiziati per il loro coinvolgimento nella resistenza.