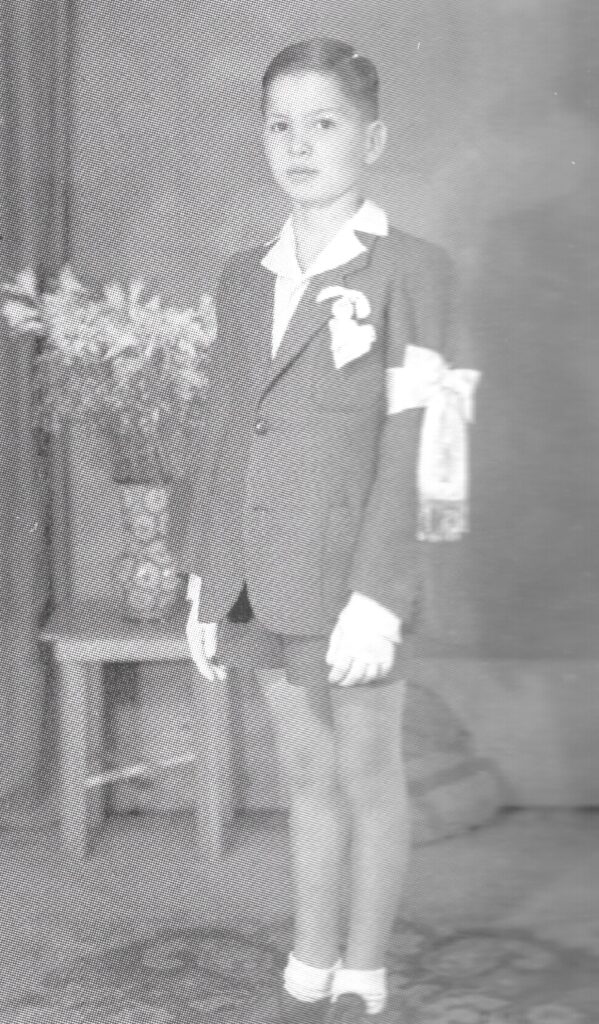

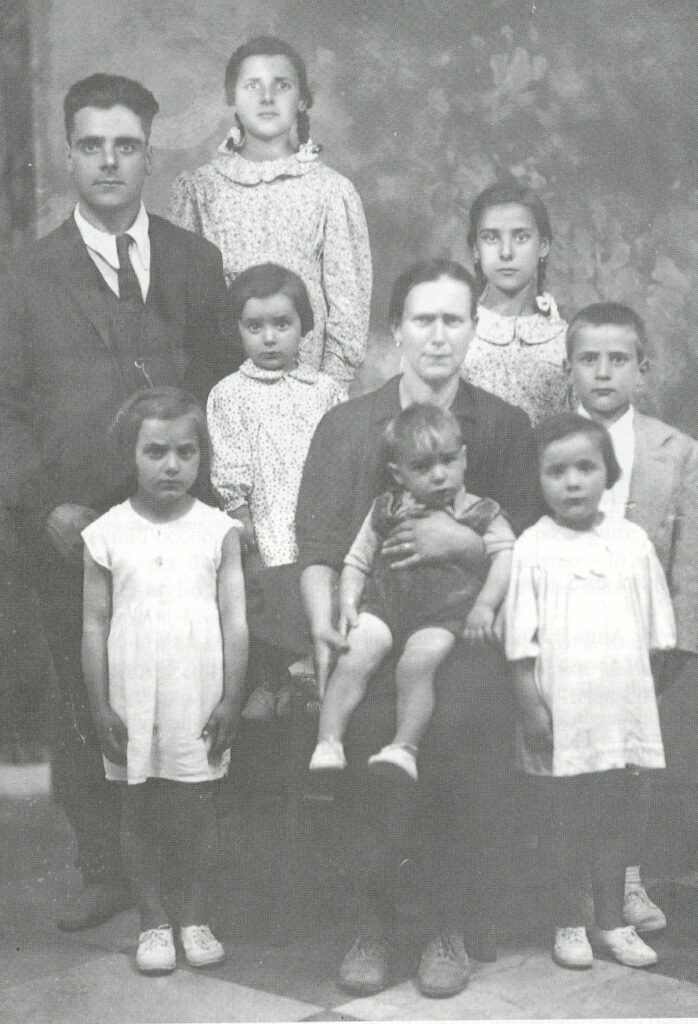

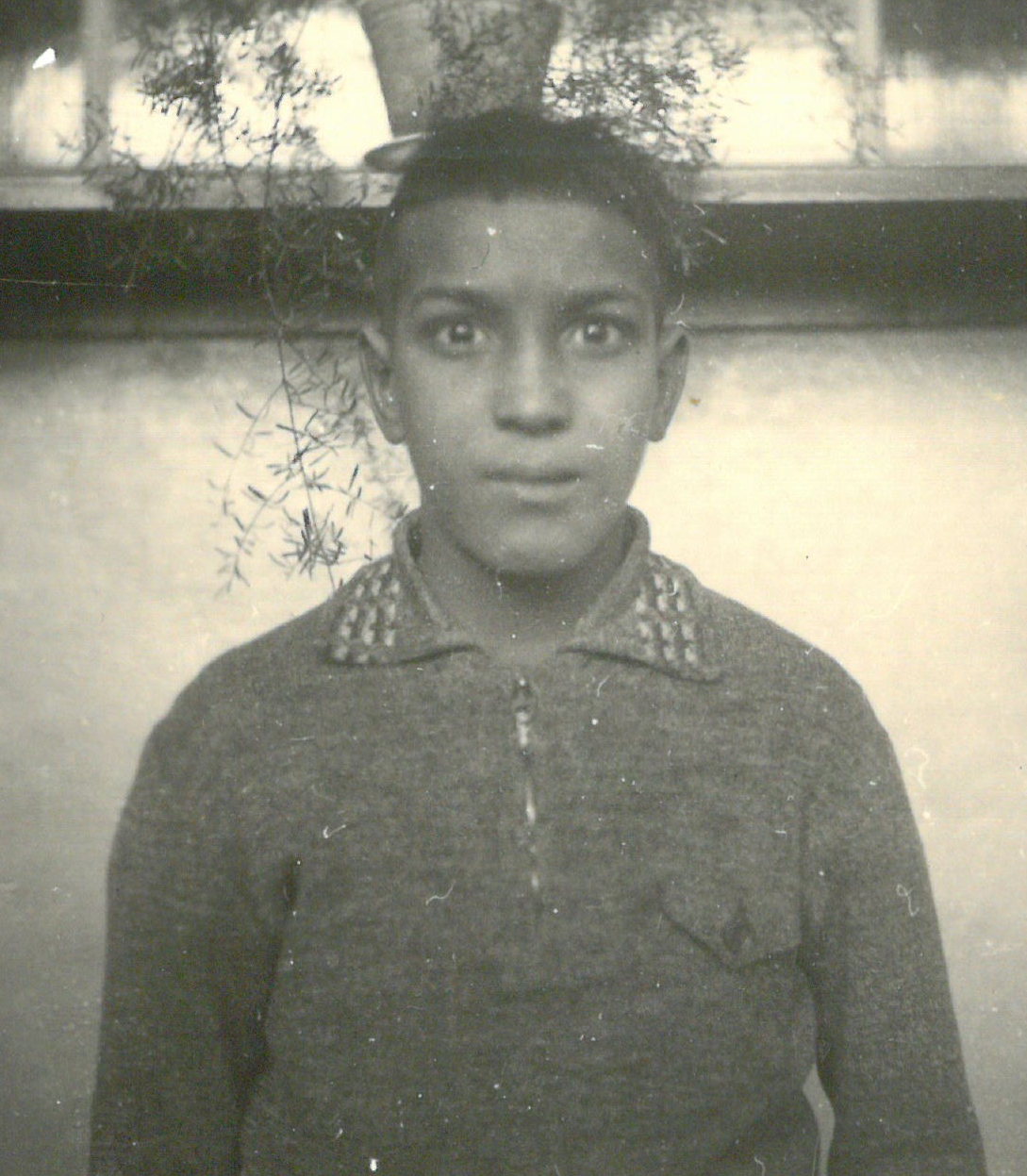

Enio Mancini war am Tag des Massakers vom 12. August 1944 sechs Jahre alt. Er lebte in dem Ort Sennari, wo die Nazis Häuser niederbrannten und Menschen, vor allem Frauen, Kinder und Senioren, zusammen trieben, ohne jemanden zu verschonen. Als Erwachsener hat Enio nie aufgehört, seine Erinnerungen zu teilen und sich für die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit einzusetzen.

Als Enios Vater die Nachricht von der Ankunft der Nazis erhielt, war es Morgen. Enio war sechs Jahre alt und lag noch im Bett. Aus Angst, gefangen genommen zu werden, floh der Vater mit den anderen Männern in den Wald. Enio blieb mit seiner Mutter und der ganzen Familie zu Hause. Kinder, Frauen und ältere Menschen waren überzeugt, dass sie nicht in Gefahr waren. Als die Nazis in das Haus eindrangen, zwangen sie die Bewohner, sich draußen vor einem Maschinengewehr aufzustellen. Sie befürchteten auf der Stelle erschossen zu werde, stattdessen wurden sie von einem Soldaten begleitet, der ihnen befahl, in Richtung des Dorfes Valdicastello zu gehen. Die zusammengetriebenen Menschen wurden in kleinen Gruppen unterteilt, wobei jede Gruppe ein anderes Ziel wählte. Die Familie von Enio kam an ihrem Haus vorbei und sah es brennen. Sie beschlossen, sich im Wald zu verstecken, um den Abzug der Nazis abzuwarten und zu versuchen, das, was noch übrig war, zu retten und die im Stall verbliebene Kuh zu befreien. Sie wurden von einer anderen Gruppe von Soldaten gefunden, die sie zwangen, sich entlang eines Weges aufzustellen. Unterwegs wurden sie mit einem einzelnen Nazi zurückgelassen, der das Maschinengewehr nahm und ihnen befahl, weiterzugehen. Enio sah, wie der Soldat in die Luft schoss, hörte die Schüsse, aber niemand wurde getötet. Sie waren verschont worden. Sie beschlossen, zurückzugehen, um näher an das Haus heranzukommen. Sie versteckten sich wieder im Wald. Sie hörten und sahen den Rauch, ohne zu ahnen, was auf der anderen Seite des Dorfes geschah. Erst am Nachmittag kamen sie aus ihrem Versteck und entdeckten die zerstörten Häuser und die zerfetzten Körper. Wie andere Überlebende lebten Enio und seine Familie bis zur Ankunft der Alliierten im Wald.

In den Jahren nach dem Massaker verließ Enio das Dorf, begann zu arbeiten und heiratete. Seit der Gründung der Märtyrervereinigung von Sant’Anna di Stazzema im Jahr 1970 hat Enio dazu beigetragen, die Erinnerung an das Massaker zu bewahren. Für diese Rolle wurde er 2020 zusammen mit Enrico Pieri zum Kommandeur des Verdienstordens der Italienischen Republik ernannt.