Tadeusz diente mit seinem Vater in der Heimatarmee. Er diente in der Partisanen-Einheit des legendären Majors Dobrzański, genannt „Hubal“. Nach dem Krieg floh er in die Vereinigten Staaten, wo er in die Armee eingezogen wurde, obwohl er kein amerikanischer Staatsbürger war. Seine Kriegsdienstverweigerung führte zu einem aufsehenerregenden Gerichtsverfahren.

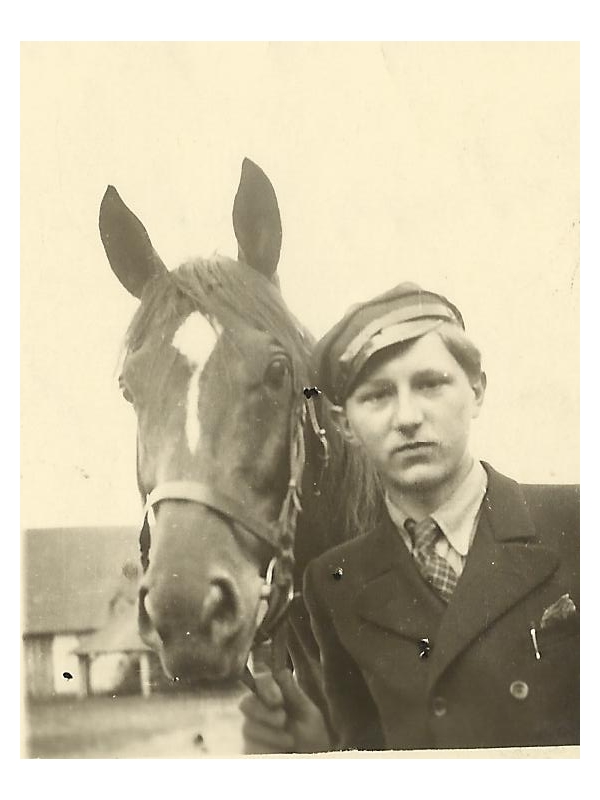

Eigentlich wollte er am 1. September 1939 seine Ausbildung an einem Gymnasium fortsetzen, doch der Kriegsbeginn durchkreuzte seine Pläne. Zwei Monate später hielt sich Major „Hubal’“ Dobrzański in der Gegend auf, in der Tadeusz lebte. Am 28. Oktober brachte Tadeusz’ Vater Jozef ihn zu einem Treffen mit Major „Hubal“. Am selben Tag traf Tadeusz auch Kapitän Kalenkiewicz, einen der Köpfe hinter den Cichociemni („Die leisen Dunklen“), einer Eliteeinheit des polnischen Widerstands. An diesem Tag sagte Hauptmann Kalenkiewicz zum jungen Tadeusz: „Ein netter Junge, aber er kaut [seine] Nägel“. Um den schlechten Eindruck zu zerstreuen, sagte „Hubal“ zu Tadeusz: „Du bist mein jüngster Soldat. Weil heute dein Namenstag ist, nennen wir unseren ersten Militärposten „Tadeusz“.“

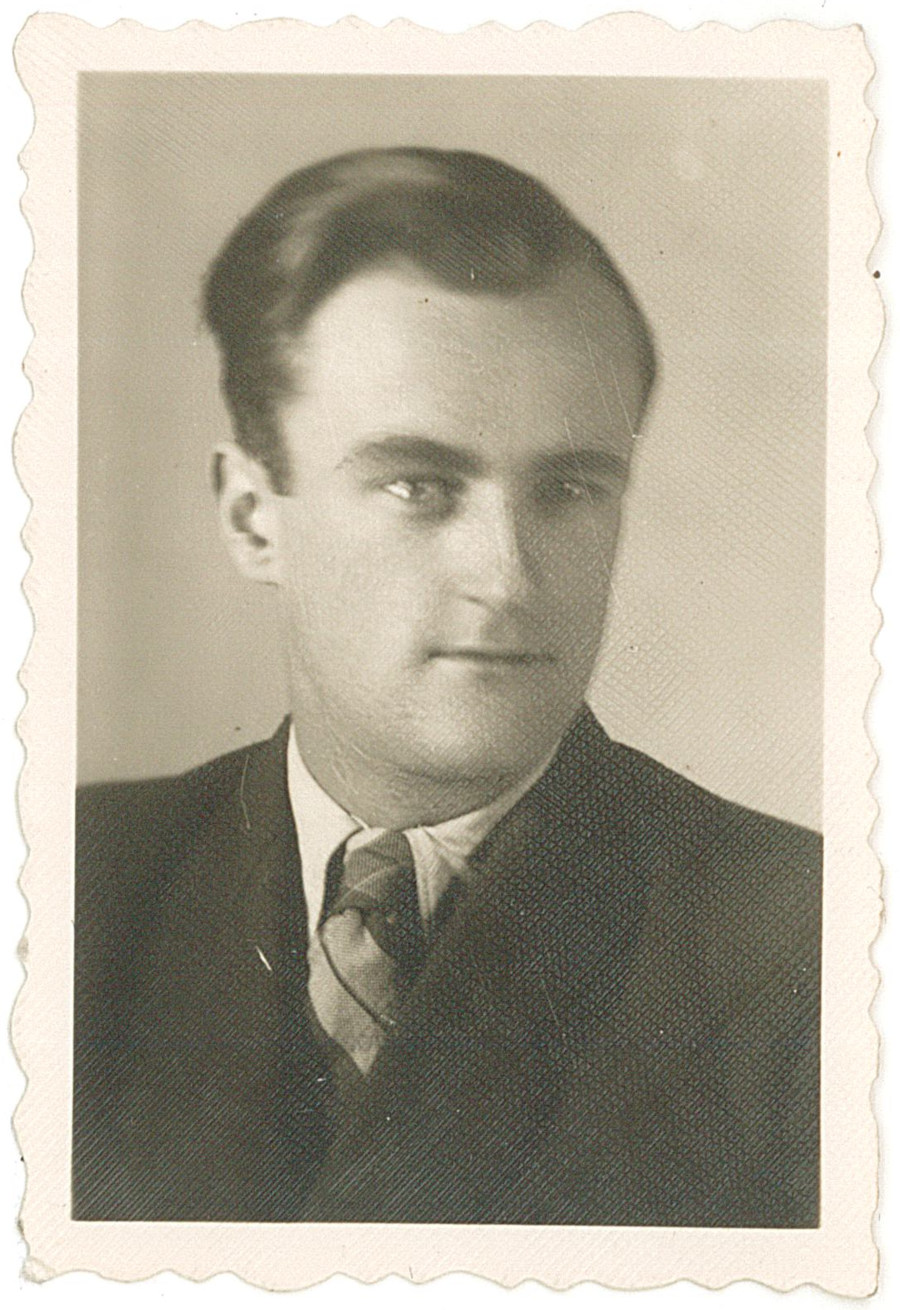

Bei Kriegsende wurde er als Offizier der Heimatarmee von den Sowjets verhaftet. Es gelang ihm, aus dem Gefängnis zu fliehen. Kurz darauf wanderte er mit seinem Vater in den Westen aus. Er landete als politischer Flüchtling in den Vereinigten Staaten. Er wurde 1950 in die U.S. Army einberufen. Da er kein amerikanischer Staatsbürger war, verweigerte er den Militärdienst. Seine Kriegsdienstverweigerung wurde Gegenstand der Presse und endete schließlich vor Gericht. Nachdem das Verfahren eingestellt wurde, verließ er Amerika und kehrte nach Europa zurück.

Er schloss sein Studium an der Sorbonne ab und wurde Historiker und Schriftsteller im Exil. Er starb 2010.