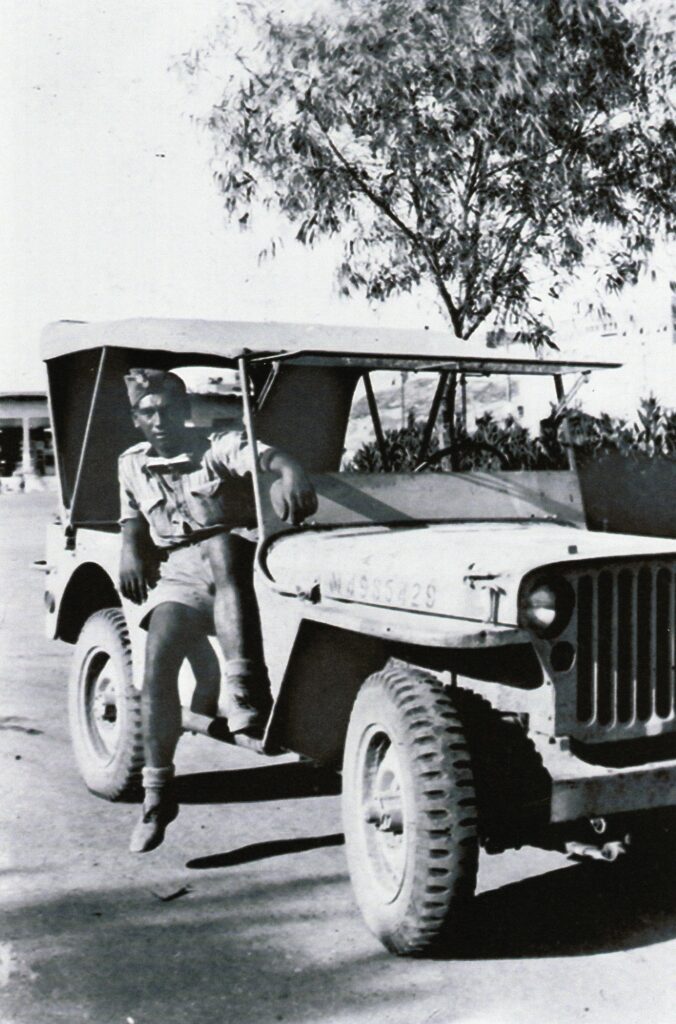

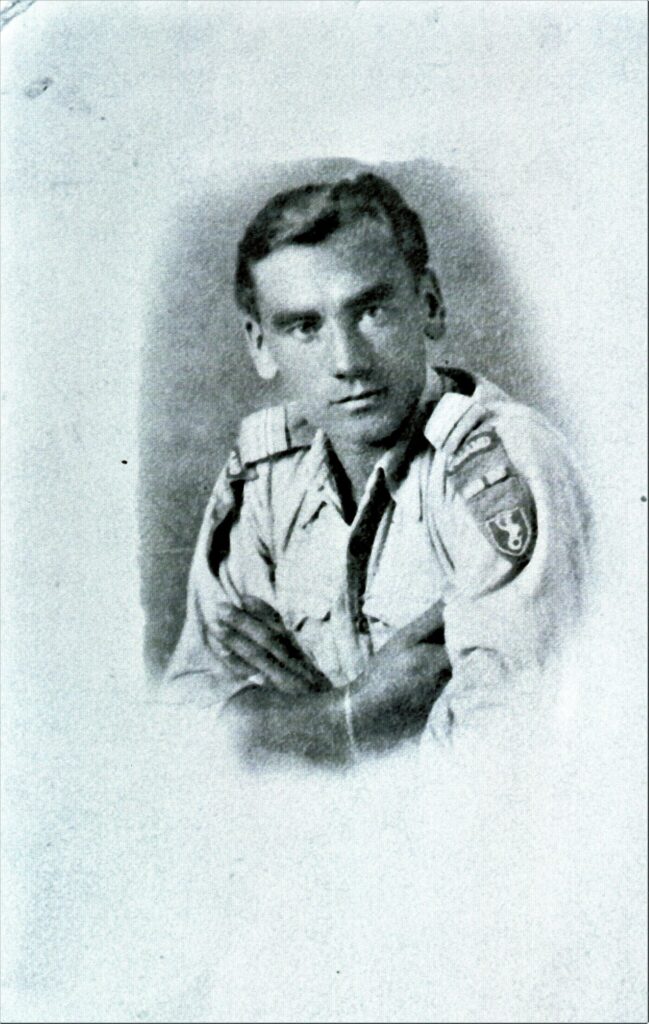

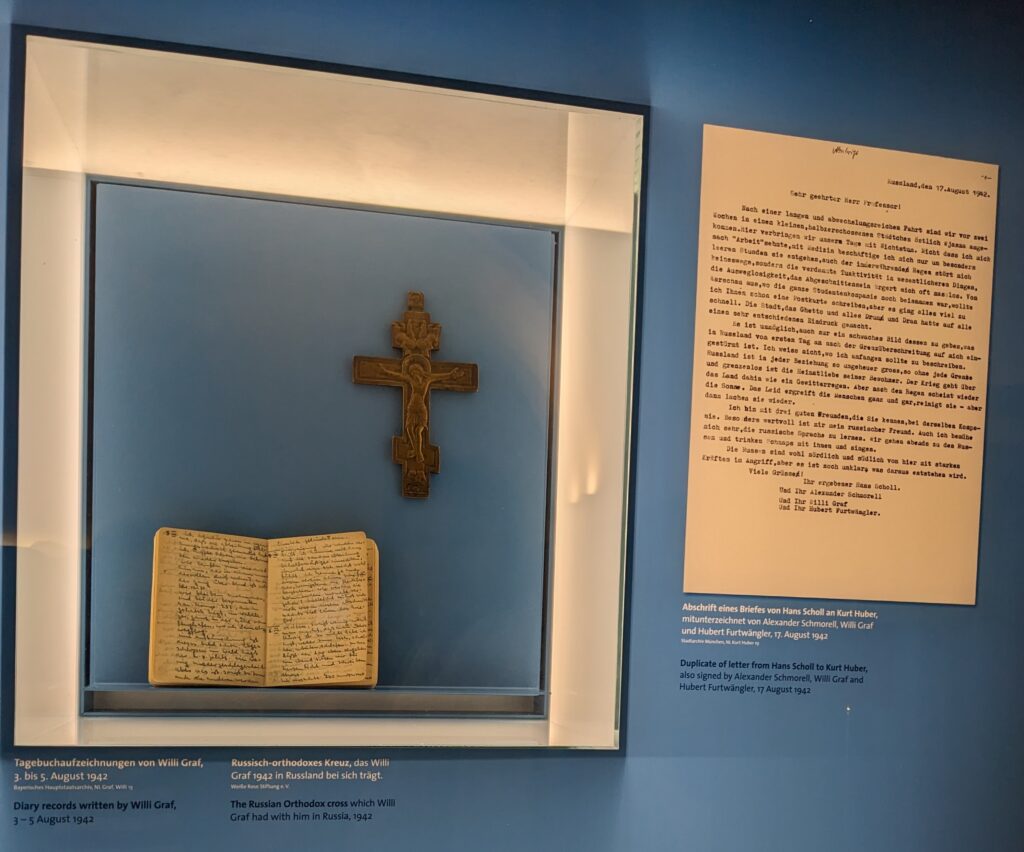

Zenon Malik war ein polnischer Soldat und Offizier. Während der Besetzung Polens schloss er sich der polnischen Heimatarmee in Krakau an und sammelte Informationen für den Widerstand.

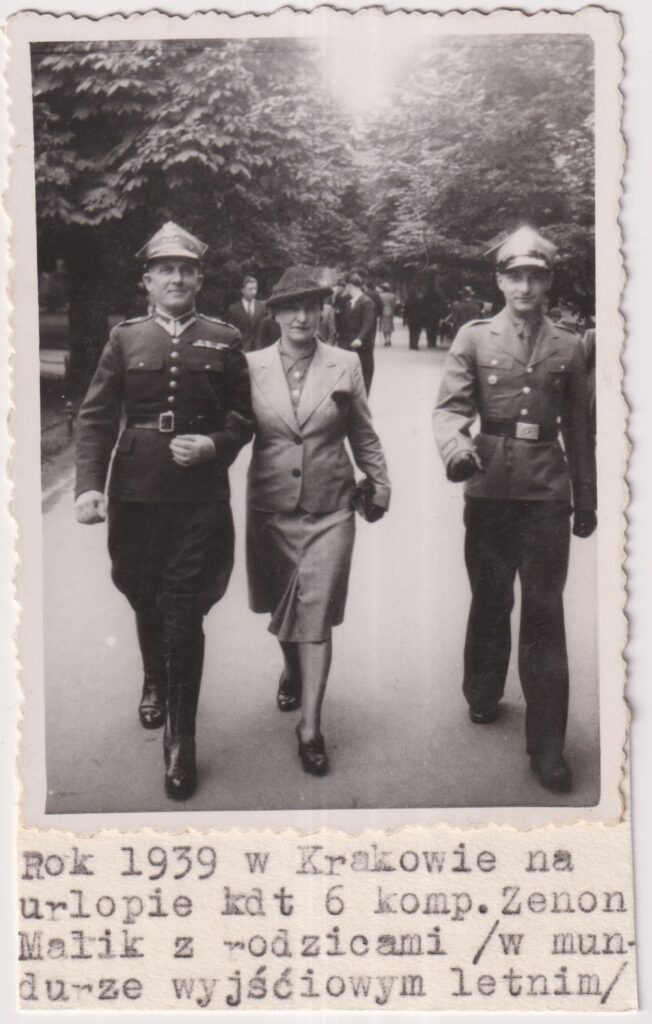

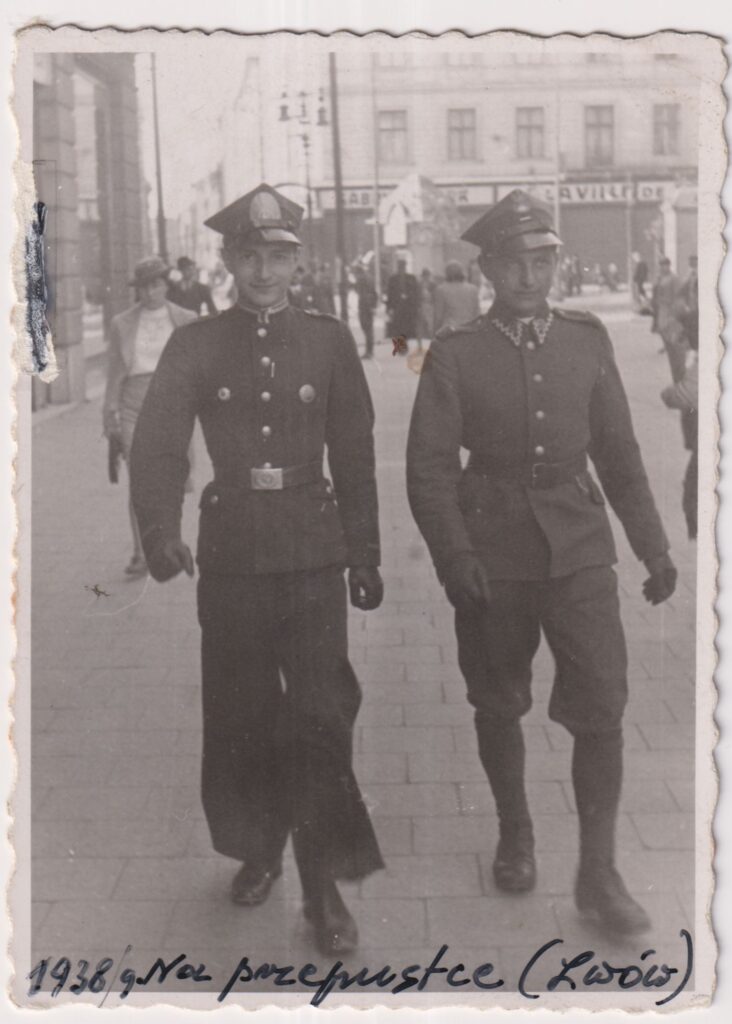

Zenon Malik wurde am 18. August 1920 in Krakau geboren. Er war Kadett des Lemberger Kadettenkorps Nr. 1. J. Piłsudski. 1939 nahm Zenon als Bote im 20. Infanterieregiment der polnischen Armee an den Kämpfen zur Verteidigung gegen den deutschen Einmarsch teil.

Unmittelbar nach der Besatzung Polens durch die deutsche Wehrmacht 1939 schloss er sich dem Widerstand an. Er nahm an einem Unteroffizierslehrgang teil. Er beteiligte sich an Ablenkungsmanövern und Sabotageakten und führte Unteroffizierslehrgänge für andere Widerstandskämpfer in Krakau durch, bevor er Nachrichtenoffizier wurde.

1941 wurde er Zenon zur Zwangsarbeit im deutschen Baudienst verpflichtet. Anschließend wurde er in das Militärkrankenhaus in der Kopernikusstraße in Krakau versetzt und 1943 in das Bakteriologische Institut in der Pure Straße. Dort arbeitete er als Läusesammler und –reiniger. Die Läuse wurden für die Erforschung von Typhusimpfstoffen verwendet. Diese Einsätze ermöglichten es ihm, Informationen zu sammeln.

Zenon Malik sprach Deutsch und unterhielt sich mit Wehrmachtssoldaten über die Lage an der Ostfront. Es gelang ihm, ihr Vertrauen zu gewinnen und sich mit ihnen anzufreunden. So war es ihm möglich, viele wertvolle Informationen über die Lage der deutschen Armee an der Front zu erhalten.

Als er wurde gewarnt wurde, dass die deutschen Streitkräfte ihm auf der Spur waren, floh er 1944 aus Krakau. Den Rest des Krieges verbrachte er versteckt in Brzesko.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war Zenon Malik Schikanen des kommunistischen Regimes ausgesetzt. Nach 1990 gehörte er zu den Gründern des Weltverbandes der Soldaten der Heimatarmee und später des Unabhängigen Weltverbandes der Soldaten der Heimatarmee. Er war Mitbegründer des Museums für die Geschichte der Heimatarmee, aus dem das heutige Heimatarmee-Museum hervorging.

Zenon Malik wurde mit dem Bronzenen Verdienstkreuz mit Schwertern, dem Kreuz der Heimatarmee und der Armee-Medaille für den Krieg 1939-45 ausgezeichnet. Er starb am 3. April 2018.

© Home Army Museum

© Home Army Museum